«Dialekte werten die lokale Identität auf»

Die SRG rückt die sprachliche Vielfalt der Schweiz ins Rampenlicht, indem sie in ihren Programmen regelmässig Schweizer Dialekte thematisiert. Durch die Auseinandersetzung mit regionalen Eigenheiten vermittelt sie Wissen, schafft Zugehörigkeitsgefühl und verbindet die Sprachregionen. Und zwar so wie kein anderes Medium.

Reden wir bald alle nur noch Englisch? Ist der «Schafseckel» wirklich einer? Und was verrät das oft an Substantive angehängte «-li» über die Schweizer Mentalität? «Kein anderes Medium berichtet so breit, so tief und so oft über Mundart- und Sprachthemen», sagt SRF-Mundart-Redaktor André Perler. Er ist Teil der vierköpfigen SRF-Mundart-Redaktion, die unsere Sprachen in Radiosendungen wie «Schnabelweid», «Mundartrubrik» oder «Schwiiz und dütlich» regelmässig in den Fokus rückt (siehe Infobox). Hinzu kommen Live-Sendungen mit Publikumsbeteiligung, Online-Artikel und ein Podcast. Insgesamt widmet SRF wöchentlich mindestens 75 Sendeminuten Schweizer Dialekten.

SRF-Mundart-Redaktor André Perler stellt regelmässig Mundart- und Sprachthemen vor.

SRF/Oscar Alessio

Damit macht die SRG die sprachliche Vielfalt der Schweiz sichtbar. Aber nicht nur das: «Dialekte heimeln an. Sie schaffen Identität und verstärken das Zugehörigkeitsgefühl», sagt Marlies Whitehouse, Professorin an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW.

Sie ist verantwortlich für die Wahl des «Wort des Jahres Schweiz». «In den dialektgeprägten Diskursen spiegelt sich, was die einzelnen Sprachräume der Schweiz bewegt», so Marlies Whitehouse. Das «Wort des Jahres» wird in allen vier Landessprachen in Zusammenarbeit mit der SRG gewählt und steht für gesellschaftliche Entwicklungen, die sich in der Sprache zeigen. In der italienischsprachigen Schweiz zum Beispiel landete 2024 der Begriff «non binario» – also non-binär – auf Platz 1. Erfolgreiche Persönlichkeiten wie Nemo haben eine grosse Diskussion über den Begriff ausgelöst.

Prof. Dr. Marlies Whitehouse,

Professorin für Professional Literacy an der ZHAW, leitet die Wahl des «Wort des Jahres».

zVg.

«Die Mundart- und Sprachinhalte von SRF sind sehr vielseitig und erstrecken sich über die Bereiche Kultur, Wissenschaft, Gesellschaft, Politik und Unterhaltung», sagt André Perler. «Während Mundart in vielen Medien meist mit Unterhaltung und dem Bedienen von Klischees verknüpft ist, schaut SRF hinter diese Klischees und darüber hinaus. Wir sind ausserdem um eine angemessene Darstellung aller Regionen und Dialekte bemüht und geben auch kleinen, unbekannteren Dialekten eine nationale Plattform.»

Auch Schweizerdeutsch als Kunstform wird bei SRF thematisiert, etwa mit Buchbesprechungen. Mundart-Autor Béla Rothenbühler, der mit seinem Mundart-Roman «Polifon Pervers» den Schweizer Literaturpreis gewann und auf der Shortlist des Schweizer Buchpreises stand, hebt den gemeinschaftsstiftenden Wert von Dialekten hervor: «Unsere Mundarten interessieren fast alle Schweizer:innen. Durch das Berichten über unsere gemeinsamen Sprachen leistet die SRG einen wertvollen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Schweiz.»

Bela Rothenbühler, Mundart-Autor

MarcoSieber

Romandie: «Canette» oder «Chope»?

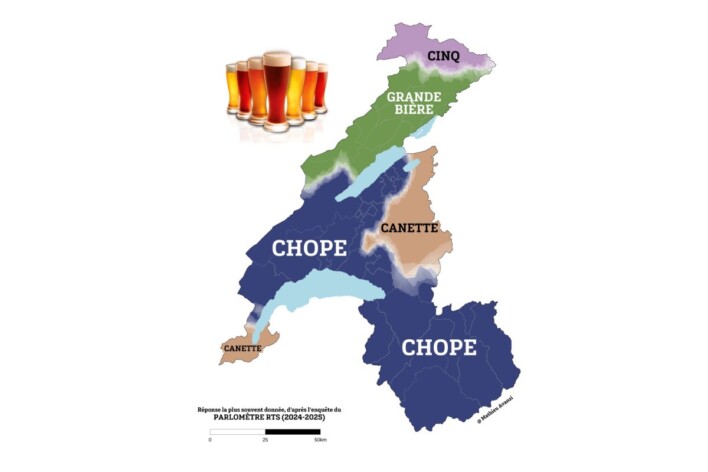

Dialekte sind zwar vor allem, aber nicht nur in der Deutschschweiz ein Thema. RTS zum Beispiel hat das «Parlomètre» mitentwickelt, einen Online-Sprachatlas, der Auskunft über die sprachlichen Eigenheiten in den Westschweizer Regionen gibt. Wo sagt man zum grossen Bier «Cinq»? Wo «Canette» und wo «Chope»? Für die Entwicklung des «Parlomètre» hat RTS mehr als 30’000 Personen aus der Romandie befragt.

Mathieu Avanzi ist Professor an der Universität Neuenburg und hat das «Parlomètre» mitentwickelt.

RTS

«Meiner Meinung nach ist es wesentlich, dass die SRG Dialekte und regionale Sprachrealitäten thematisiert, da dies die kulturelle Vielfalt der Schweiz widerspiegelt und die lokalen Identitäten aufwertet», sagt Sprachwissenschaftler Mathieu Avanzi, Professor an der Universität Neuenburg, der das «Parlomètre» mitentwickelt hat.

In der Romandie seien die Dialekte und Regionalismen des Französischen nicht nur Sprachvarianten: «Sie sind Träger von Erinnerungen, Geselligkeit und Verbundenheit mit der Region. Ihnen Platz einzuräumen bedeutet, diesen Reichtum anzuerkennen und ein ganz bestimmtes Verständnis der Schweiz zu pflegen, das auf dem Respekt vor der Verschiedenheit beruht.»

Das «Parlomètre» zeigt, wo in der Romandie welche Begriffe verwendet werden.

Mathieu Avanzi

RSI: Von Tälern und Dialekten

«In der italienischsprachigen Schweiz gibt es mehr Dialekte als Täler», sagt Carla Norghauer, Moderatorin bei RSI. «Aber mit dem Aufkommen des Radios entwickelte sich, geprägt vom Tessiner Schriftsteller und Poeten Sergio Maspoli, eine Art Standarddialekt, den wir ‹dialett da la ferrovia› nennen.» Dieser sei in der Regel gemeint, wenn man in der italienischen Schweiz von «Dialekt» spreche. Die lokalen Varietäten würden dabei aber nie vergessen gehen.

«Unser Dialekt und RSI haben eine lange gemeinsame Geschichte», erklärt die Moderatorin. Seit jeher unterstützt und fördert RSI die Lokalsprache, auch, indem sie regelmässig in den Programmen zu hören ist. Seit den 1960er-Jahren widmet der Radiosender Rete Uno den Sonntagmorgen der Volkskultur und -musik. «Aus legendären Sendungen wie ‹La domenica popolare› sind Mundarttheater entstanden, die nach wie vor einen Platz im Fernsehprogramm, vor allem aber auch in den Herzen des Publikums haben», sagt Carla Norghauer.

Carla Norghauer, RSI-Moderatorin

RSI

Dialektstücke sind ein wichtiger Pfeiler des Fernsehens von RSI. Aber nicht nur das: Sie sind auch wertvolle Archivinhalte. Deshalb blickt RSI LA 1 mehrmals im Jahr am Samstagabend auf die grössten Perlen des Mundartspiels zurück und verleiht ihnen mit Gästen, die in die Fussstapfen der grossen Schauspieler:innen von einst treten, einen modernen Anstrich. «Die Mundart und RSI sind untrennbar miteinander verbunden.»

Wie sagt man auf Rätoromanisch «Klimakleber»?

RTR erbringt als einziges Medienhaus den Service public für die «Svizra rumantscha», die rätoromanischsprachige Schweiz. Auch in dieser vergleichsweise kleinen Sprachgemeinschaft gibt es viele verschiedene Dialekte. Diesen übergeordnet sind fünf Idiome. Alle fünf Idiome sowie die Standardsprache Rumantsch Grischun sind im Gegensatz zu den gesprochenen Dialekten in Grammatiken und Wörterbüchern normiert. RTR verwendet alle sechs Varietäten.

Zudem spielt RTR eine wichtige Rolle bei der Sprachaktualisierung und Sprachentwicklung. Wie sagt man auf Rätoromanisch «Klimakleber»? Unter anderem für solche Wortneuschöpfungen hat RTR mit Marietta Cathomas Manetsch eine Hauslinguistin. Gemeinsam mit den Redaktor:innen hat sie für «Klimakleber» die Zusammensetzung «bloccavias per il clima» kreiert. Ausserdem widmet sie sich jede Woche in einer fünfminütigen Radiosendung den sprachlichen Eigenheiten der fünf Idiome.

Die Idiome unterscheiden sich zum Teil recht stark voneinander. Deshalb verstehen sich Rätoroman:innen nicht immer auf Anhieb. Zu diesen sprachlichen Missverständnissen im rätoromanischen Alltag gibt es eine Podcastreihe von RTR. Um die sprachliche Qualität in diesem ziemlich komplexen Umfeld zu fördern, bietet RTR den Mitarbeitenden intern Inputs an.

«Dass RTR im Radio, Fernsehen und online alle Idiome verwendet, baut Brücken, fördert das Verständnis zwischen den idiomatischen Sprachgemeinschaften und ist identitätsstiftend für Rätoroman:innen», sagt Anna Serarda Campell, Leiterin Ressort Kultur und Gesellschaft bei RTR.

Anna Serarda Campell, Leiterin Ressort Kultur und Gesellschaft bei RTR

Nicola Pitaro

Übersetzungstools fürs Rätoromanische

Eine Übersicht über rätoromanische Online-Wörterbücher und Übersetzungstools wird hier zur Verfügung gestellt. Letztere hat RTR mitentwickelt. Ausserdem werden die oben erwähnten Wortneuschöpfungen im Pledari Grond – dem Online-Wörterbuch in der Standardsprache Rumantsch Grischun – eingetragen.

Mehr zum Rätoromanischen in diesen Artikeln:

• «Diese Tools tragen zur Sichtbarkeit des Rätoromanischen bei»

• Was heisst «kuscheln» auf Rätoromanisch?

Andrée Getzmann, April 2025

Donnerstag, 20 bis 21 Uhr, Radio SRF 1: «Dini Mundart Schnabelweid»

Beiträge mit Tiefgang zu Dialektforschung und Mundartbrauchtum, Gespräche mit Mundartautor:innen. Dazu kürzere Beiträge zu Mundartwörtern, Dialektphänomenen, Orts- und Flurnamen, Familiennamen sowie Buch- und Kulturtipps. Zwischen den Beiträgen ausschliesslich Mundartmusik.

Jeden Montag- bis Freitag ca. 9:40 Uhr, Radio SRF 1: «Mundartrubrik»

Erklärungen zu Mundartwörtern, Dialektphänomenen, Orts- und Flurnamen, Familiennamen sowie Buch- und Veranstaltungstipps.

Jeden Montag- bis Mittwochvormittag ca. 10:40 Uhr, SRF Musikwelle: «Schwiiz und dütlich»

Erklärungen zu Mundartwörtern, Dialektphänomenen, Orts- und Flurnamen, Familiennamen.

Zweimal monatlich, SRF Musikwelle: «Magazin Brauchtum»

Buchtipps und andere Kurzbeiträge aus Bereichen, in denen sich Mundart und Brauchtum überschneiden.

Alle drei Wochen auf SRF Play & diversen Podcast-Plattformen: «Dini Mundart Podcast»

Mundart- und Sprachthemen aus dem Alltagserleben des Publikums, wissenschaftlich fundiert, aber attraktiv aufbereitet. Vom Gendern über Anglizismen bis zu den Unterschieden innerhalb der Ostschweizer Dialekte.