«RadioBus»: Nichts geht übers Experimentieren

Meinung und Information zu unterscheiden und verlässliche Informationen zu erkennen, wird immer schwieriger. Deshalb engagiert sich RTS für Medienbildung an Schulen in der Romandie, etwa während der Medienwoche mit dem «RadioBus». Dabei stellen Schüler:innen fest: Journalist:in zu sein ist gar nicht so einfach.

Zitternde Hände und konzentrierte Blicke, Herzklopfen und Gelächter – die Aufregung ist riesig. Denn was die Schüler:innen der 10. Klasse der Sekundarschule La Courtine in Bellelay gerade erleben, ist komplett neu für sie: Die Klasse zeichnet heute im sogenannten «RadioBus» eine Sendung auf, die sie zuvor selbst zusammengestellt hat.

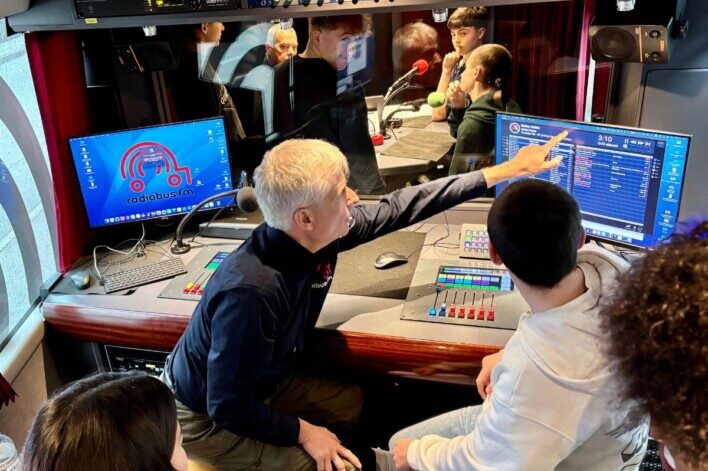

Während einige Schüler:innen im Studio des Busses sitzen, haben andere hinter der Glasscheibe in der Regie Platz genommen. «Jetzt sag ihnen, dass du das gelbe und das grüne Mikrofon öffnen wirst», weist Denis Badan, Verantwortlicher des Busses, einen Schüler im Regieraum an. «Und heb deine Hand, wenn sie loslegen können. – So, jetzt geht’s los!»

Blick in den Radiobus: Die Schüler:innen haben eine Radiosendung von A bis Z selbst gestaltet und so die Arbeit von Radiomacher:innen kennengelernt

Lucie Donzé

Der Besuch der Schüler:innen der Sek Bellelay im fahrenden Studio ist Teil der «Semaine des médias à l’école en Suisse romande». Sie fand 2025 bereits zum 21. Mal statt und stand unter dem Motto «Informer sans déformer». Entwickelt und organisiert wurde das pädagogische Angebot von der Interkantonalen Erziehungsdirektorenkonferenz für die Romandie und die italienischsprachige Schweiz, kurz CIIP, in Zusammenarbeit mit RTS. Nebst dem Besuch im «RadioBus» umfasst die Medienwoche 57 weitere Aktivitäten für verschiedene Altersgruppen.

Schüler:innen der 10. Klasse der Sekundarschule La Courtine in Bellelay

vor dem fahrenden Radiostudio

Lucie Donzé

Arbeit an der eigenen Sendung

«Ich hätte nie gedacht, dass es so schwierig ist, Journalistin zu sein», sagt eine der Schülerinnen im Bus. Sie hatten sich zuvor in Zweier- und Dreiergruppen zusammengetan, ein Thema festgelegt, passende Interviewpartner:innen gesucht und einen Beitrag für eine Radiosendung erstellt. «Für uns war es schwierig herauszufinden, woher man seine Informationen bekommt. Und dann alles zu verdichten», erzählt die Schülerin weiter.

Die Beiträge werden nun in insgesamt drei Sendungen eingebettet. Die gesamte Erfahrung ermögliche es den Schüler:innen, bestimmte Fähigkeiten weiterzuentwickeln, etwa das Schreiben, sagt Jérôme Montavon, Schulleiter der Sek in Bellelay und ehemaliger Journalist. «Zudem lernen sie vieles in Zusammenhang mit dem Sprechen – und merken auch, dass das gesprochene Wort Gewicht hat.»

Jérome Montavon (stehend mit Brille), Direktor der Sekundarschule La Courtine,

beobachtet seine Schüler:innen bei der Arbeit.

Bild: Lucie Donzé

Denis Badan ist Professor an der Pädagogischen Hochschule Waadt und Mitverantwortlicher beim «RadioBus». Er sagt, dass die Schüler:innen von ihren Lehrkräften bereits in der Vorbereitung der Sendung viel über Nachrichtenkompetenz und Journalismus lernen. «Wenn sie dann zu uns in den Bus kommen, können sie aber richtig experimentieren – so lernen sie am Besten!»

Denis Badan, Professor an der Pädagogischen Hochschule Waadt und

Mitverantwortlicher beim Projekt «RadioBus».

zVg.

An der Sekundarschule in Bellelay wird Nachrichtenkompetenz aber nicht nur punktuell gelehrt wie jetzt während der Medienwoche. «Wir behandeln die Themen Fake News und Faktenchecks während des gesamten Schuljahres. Dabei schauen wir uns vor allem auch an, welche Schäden Falschinformationen anrichten können», sagt Schulleiter Jérôme Montavon.

Lernen, Inhalte zu unterscheiden

Früher, zur Zeit der Einführung der Medienwoche in der Schule im Jahr 2004, war Medienerziehung zwar im Lehrplan verankert, aber als Teil der Allgemeinbildung. In den letzten Jahren hat das Thema stark an Bedeutung gewonnen und ist heute ein eigenes Fach, das in der Romandie und italienischsprachigen Schweiz auf allen Stufen der obligatorischen Schule gelehrt wird.

Das sei zwar für viele Schulen eine Herausforderung, gerade weil sich die digitale Welt so schnell entwickle und weil Ausstattung und pädagogische Ressourcen beschränkt seien, sagt Christian Georges, wissenschaftlicher Mitarbeiter und Verantwortlich für Medienerziehung bei der CIIP. Aber es sei essenziell, dass sich Schüler:innen die Kompetenz aneigneten, Inhalte kritisch zu beurteilen. «Denn es wird immer schwieriger, zwischen Information und Meinung zu unterscheiden oder Deepfakes zu erkennen, also manipulierte Videos. Wir gewöhnen uns leider gerade daran, in einer Welt der Fakes zu leben.»

Christian Georges, wissenschaftlicher Mitarbeiter und

Verantwortlich für Medienbildung bei der CIIP.

zVg.

«Extrem wertvolle Expertise» von RTS

Für die Medienwoche, aber auch für Workshops und weitere Bildungsprojekte, arbeitet die CIIP eng mit RTS zusammen. So hat RTS beispielsweise eigens für die Medienwoche eine Webserie produziert. Zehn dreiminütige Episoden behandeln Themen rund um Medien und Umwelt. In der Serie werden Fragen zu Greenwashing behandelt, zu künstlicher Intelligenz oder zu Fake News im Zusammenhang mit Ökologie. Die CIIP schätzt das Engagement von RTS: «Wir hätten zum Beispiel für die Videoserie gar nicht die Mittel gehabt», sagt Christian Georges.

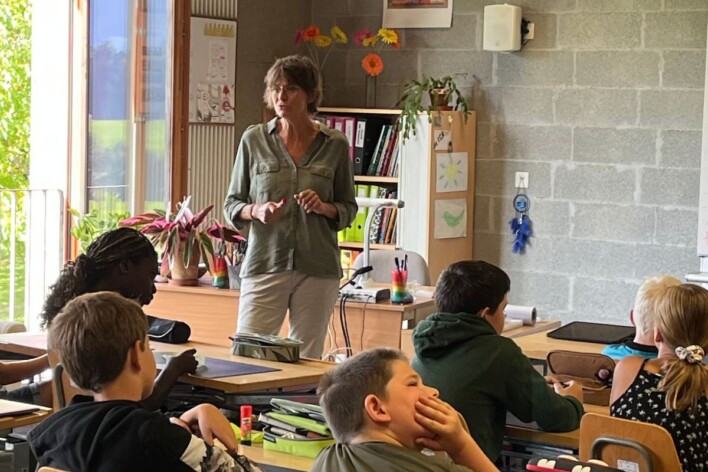

RTS verfolgt mit dem Engagement für die Medienerziehung seinerseits hauptsächlich zwei Ziele, wie Tania Chytil erzählt, Produzentin und Verantwortliche für die Bildungsseite RTS Découverte: «Wir wollen den Kindern helfen, einen kritischen Blick zu entwickeln. Und ihnen zeigen, welchen Weg Informationen nehmen.»

RTS-Produzentin Tania Chytil leitet einen Workshop in einer Westschweizer Klasse.

RTS

Auch für die Erstellung von pädagogischen Dossiers im Zusammenhang mit dem RTS-Literaturpreis für Jugendliche, der kürzlich vergeben wurde, haben CIIP und RTS zusammengearbeitet. «Für uns ist immer extrem wertvoll, auf die Expertise von RTS zurückgreifen zu können», sagt Christian Georges. Er macht jedoch keinen Hehl daraus, dass ihm die bevorstehende Abstimmung über die Radio- und Fernsehgebühren Sorgen macht.

«Wenn die Mittel drastisch gekürzt werden, ist auch zu befürchten, dass unsere Angebote gefährdet sind», befürchtet er. Das wiederum treibt Tania Chytil und ihr Team bei RTS noch mehr an: «Wir werden dafür kämpfen, dass die Öffentlichkeit erkennt, dass unsere Arbeit nicht auf Fernseh- und Radioprogramme beschränkt ist.»

Lucie Donzé, März 2025