Das «Echo der Zeit»: Ein Fenster zur Welt

Das «Echo der Zeit» wird 80. Damit ist die Informationssendung von SRF eine der ältesten auf der ganzen Welt. Ein Blick auf ihre Anfänge und die Fragen: Wie bleibt eine Sendung über acht Jahrzehnte relevant? Wie zukunftsfähig ist sie? Und welche Rolle spielt sie für die Meinungsbildung und die Demokratie?

Der Wasserkocher rauscht, im Nebenzimmer läuft die Dusche. Auf dem Küchentisch liegen Jela Gerbers Handy und die Kopfhörer. Es ist kurz nach sechs Uhr morgens. Bevor die 21-Jährige zur Arbeit fährt, hört sie Nachrichten, die längst veraltet sind, zwölf Stunden alt, überholt von Push-Meldungen und Social Media. Und doch bleibt sie ihrem Ritual treu: Seit der Schulzeit begleitet sie das «Echo der Zeit» am Morgen – als Stimme der Weltlage, als verlässliche Konstante im Alltag. «Wenn wir schon so privilegiert leben dürfen, müssen wir uns auch damit auseinandersetzen, was in der Welt läuft», sagt Jela Gerber.

Das «Echo» gilt als journalistisches Flaggschiff des Deutschschweizer Radios. Während einer Dreiviertelstunde ordnet die Sendung aktuelle Nachrichten ein, liefert Gespräche mit Expert:innen und Akteur:innen sowie Reportagen aus dem In- und Ausland.

Am 17. September 2025 feiert das «Echo» nun sein 80-jähriges Jubiläum – damit ist es vermutlich die älteste, kontinuierlich bestehende deutschsprachige Informationssendung der Welt. Von Radio Beromünster (1931) über DRS (1964) bis zu SRF (2012): Das «Echo der Zeit» überstand sämtliche Namens- und Organisationsänderungen des Sendehauses, während es sich selbst nur sanft veränderte. Bis heute hat die Sendung nach eigenen Angaben täglich rund eine halbe Million Zuhörer:innen und ist der meistgestreamte Politinfo-Podcast der Schweiz. Doch wie hat sich das «Echo der Zeit» so lange gehalten? Und: Wie relevant ist eine solche Sendung noch in einer Welt, in der Informationen permanent und im Sekundentakt zirkulieren?

Jela Gerber (21) hört das «Echo der Zeit» gerne beim Frühstück – oder zum Morgenkaffee in der Sonne.

zVg

Start kurz nach dem Zweiten Weltkrieg

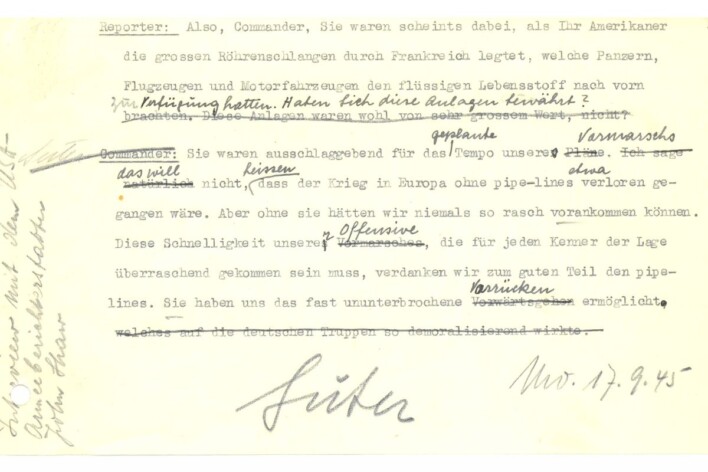

«Also, Commander, Sie waren scheints dabei, als Ihr Amerikaner die grossen Röhrenschlangen durch Frankreich legtet, welche Panzern, Flugzeugen und Motorfahrzeugen den flüssigen Lebensstoff nach vorn brachten. Haben sich diese Anlagen bewährt?» Von dieser allerersten Aufzeichnung des «Echo» am 17. September 1945 existiert heute nur noch ein Manuskript.

1945 waren die Sendungen noch stark geskriptet – und wurden von Schauspielern vorgelesen.

SRF

Interviewpartner John Shaw, Armeeberichterstatter der US-Truppen in Frankreich, wäre aber im Radio ohnehin nicht zu hören gewesen, denn das ganze Gespräch wurde mitgeschrieben, redigiert und im Studio live von Schauspielern nachgesprochen. Der Beitrag erklärte, wie die Amerikaner 1944 während der Invasion der Normandie Treibstoff durch Pipelines an die Front gebracht hatten, statt ihn mit Lastwagen über die zerstörten Strassen zu transportieren. Aktuell war das Ereignis also nicht, dennoch war es für die Hörer:innen relevant: Denn der Moderator nutzte die Geschichte als Aufhänger, um über die aktuelle Versorgungslage von Benzin in der Schweiz zu sprechen.

Das Kirsch-Konfi-Rezept und ein erster Korrespondent

Der Landessender Radio Beromünster, ein früher Vorgänger von SRF, lancierte das «Echo der Zeit» als Nachfolgesendung der «Weltchronik», die sowohl im In- als auch im Ausland über das Kriegsgeschehen berichtet hatte. Die Schweizer:innen nahmen grossen Anteil an den Folgen des Krieges. Mit seinem Ende war das Bedürfnis nach Informationen grösser denn je. Dabei hatte das «Echo» in seinen Anfängen kein erkennbares Konzept. Seine Inhalte glichen vielmehr einem «Kunterbunt an ‹Faits divers›», wie es der Autor Hanspeter Gschwend beschreibt. So wurde über bundespolitische Themen, aber auch über den ersten Abschuss eines Hirschs im Mittelland berichtet. Oder über die Kirschenernte in Baselland – inklusive Rezept für Kirschen-Konfitüre.

1948 wurde mit Hans Lang der erste Gesamtleiter des «Echo» eingesetzt. Er erkannte, dass die Schweiz als kleines Land ohne eigene Rohstoffe existenziell von den Beziehungen zum Ausland abhängig ist. Sein Zeitgenosse und Kollege Casper Selg erinnert sich: «Lang beharrte stets darauf, dass die Leute nicht nur die Schweiz, sondern vor allem auch Entwicklungen im Ausland verstehen müssten.» So gewann die Sendung unter Lang zunehmend an Schärfe und Professionalität.

Hans Lang war der erste Redaktionsleiter des «Echo». Unter ihm gewann die Sendung zunehmend an Schärfe und Professionalität.

SRF

1960 wurden Koordination und Gesamtleitung in Bern zusammengelegt, 14 Jahre später wurde mit Raul Lautenschütz der erste vollamtliche Auslandskorrespondent angestellt, dies in Washington DC. «Das ‹Echo› ist wie ein Stab, der von einer Generation an die nächste übergeben und immer weitergetragen wird», beschreibt es der ehemalige Redaktionsleiter Beat Soltermann.

Das «Echo», ein Projekt des ganzen SRF-Hauses

Den sinnbildlichen Stab tragen heute neun Redaktionsmitglieder, von denen jeweils vier an einem Tag die Sendung gestalten. Dabei ist die Rollenverteilung dynamisch: Produzent:in, Redaktor:in und Moderation wechseln sich regelmässig ab. Die Zeiten, in denen Schauspieler:innen vor dem Mikrofon standen und Texte vorlasen, sind vorbei. Heute liegt die ganze Arbeit in den Händen ausgebildeter Journalist:innen.

Es ist 10:15 Uhr, an einem Tag im August 2025. Vier «Echo»-Redaktor:innen sitzen um einen Tisch in einem kleinen Sitzungszimmer an der Schwarztorstrasse 21 in Bern. Hier planen sie die neue Sendung und besprechen die Folge vom Vortag. Ein Thema dominiert an diesem Morgen die Schlagzeilen auf der ganzen Welt: das Treffen zwischen Donald Trump und Vladimir Putin in Alaska. Das Problem: Das Treffen findet erst nach Sendeschluss statt – eine Kompromisslösung muss also her. Die Redaktion beschliesst, mit einer Russlandexpertin ein sechsminütiges Hintergrundgespräch über Putins Sicht auf die Welt zu führen.

Das «Echo»-Team: Iwan Lieberherr, Monika Bolliger, Zita Affentranger, Markus Hofmann, Brigitte Kramer (Bild im Bild), Matthias Kündig, Lukas Schneider, Christof Forster, Christina Scheidegger.

SRF

Nebst dem «Echo»-Team sind an einer einzelnen Sendung Mitarbeitende aus verschiedenen SRF-Abteilungen beteiligt. Korrespondent:innen geben Einblick in die gefragten Weltregionen, Expert:innen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik ordnen ein, Nachrichtenredaktor:innen erklären die Relevanz bestimmter News. «Das ‹Echo› zeigt, dass unsere Lebenswelt nicht im eigenen Garten aufhört, sondern es dahinter noch ganz viel mehr gibt. Wir wollen an Orte hinschauen, wo andere es nicht tun», sagt Redaktorin Christina Scheidegger. Sie sei daher stolz, in einer Redaktion zu arbeiten, die zum Beispiel immer wieder über den Sudan berichtet. «Wir teilen alle den gleichen Planeten, entsprechend gehört alles irgendwie zu uns.»

Redaktorin Christina Scheidegger ist seit neun Jahren Teil des «Echo»-Teams.

SRF/Severin Nowacki

Für Jela Geber ist dieser Blick denn auch einer der Hauptgründe, weshalb sie das «Echo der Zeit» so gerne hört: Nach 20 Minuten weiss sie im Detail über das wichtigste Weltgeschehen Bescheid. «Besonders cool finde ich die Reportagen ganz am Ende zu irgendeinem Thema, das ich meistens gar nicht auf dem Schirm habe! Mir gefällt es zu erfahren, wie es den Menschen in einem anderen Weltteil geht.» Die 21-Jährige befindet sich im letzten Lehrjahr zur Schreinerin. Zum ersten Mal erfuhr sie durch Freunde vom «Echo der Zeit», als sie noch zur Schule ging. «Die wussten lauter crazy Fakten», erinnert sie sich. «Nur weil sie das mal im ‹Echo› gehört hatten.»

«Besonders cool finde ich die Reportagen ganz am Ende zu irgendeinem Thema, das ich meistens gar nicht auf dem Schirm habe! Mir gefällt es zu erfahren, wie es den Menschen in einem anderen Weltteil geht.» Die 21-Jährige befindet sich im letzten Lehrjahr zur Schreinerin. Zum ersten Mal erfuhr sie durch Freunde vom «Echo der Zeit», als sie noch zur Schule ging. «Die wussten lauter crazy Fakten», erinnert sie sich. «Nur weil sie das mal im ‹Echo› gehört hatten.»

Eine aufwändige Sendung, die kostet

Es ist 17:12 Uhr. Redaktorin Zita Affentranger telefoniert mit der Nachrichtenredaktion in Zürich. Die Kurznachrichten am Anfang der Sendung dürfen sich nicht mit den restlichen Beiträgen doppeln. Dann ein weiterer Anruf. Affentranger hat einen Fehler in einer Audiodatei gefunden: «Du sagst ‹1997› – wäre das nicht eher 1996? Das ist bei Minute vier null zwei…» Affentranger legt auf und seufzt. «Der ganze O-Ton muss erneut aufgezeichnet werden.»

Redaktorin Zita Affentranger spricht fliessend russisch. Das ist bei so manchen Gesprächen hilfreich.

SRF/Gian Vaitl

Hinter einem einzelnen Beitrag im «Echo» können locker sechs Stunden Arbeit stecken. Es ist Arbeit, die kostet. In der Schweiz hat kein privates Medienunternehmen die Mittel, eine Sendung wie das «Echo der Zeit» zu stemmen.

«Private Medienunternehmen verdienen ihr Geld über den Markt, etwa mit Werbung oder Abos», sagt Redaktionsleiter Matthias Kündig. «Ein Hintergrundgespräch zur Revision der Sozialwerke ist zum Beispiel kein Thema, mit dem man wahnsinnig viele Einschaltquoten generiert – und damit Werbegelder.» Die SRG sei aber verpflichtet, genau solche Themen auch zu beleuchten. «Es ist ein Teil unserer Daseinsberechtigung.»

Redaktionsleiter Matthias Kündig wollte schon als Kind zum Radio.

SRF/Marion Nitsch

Im Gegensatz zu früher ist Journalismus immer weniger ein Geschäft, mit dem sich Geld verdienen lässt. So fliessen dreiviertel der Online-Werbegelder zu internationalen Plattformen wie Google oder Youtube. Der ehemalige Redaktionsleiter Casper Selg beobachtet den gegenwärtigen Wandel in der Medienwelt mit Unbehagen. «Gerade weil Zeitungen Stellen abbauen, braucht es im Radio und Fernsehen verlässliche Hintergrundinformationen.», so Selg.

Casper Selg war während über 30 Jahren immer wieder beim «Echo der Zeit» tätig, darunter 16 Jahre als Redaktionsleiter.

SRF/Oscar Alessio

«Man muss auch die gesellschaftlichen Diskurse moderieren»

Inzwischen ist es kurz vor 18 Uhr. Moderatorin Christina Scheidegger probt noch einmal ihr Intro. Techniker Harald Kapp reguliert im Vorraum die Lautstärke und blendet die voraufgezeichneten Audios ein. Auf einem Bildschirm sieht er den Regieplan mit jedem kleinen Detail: Signet, Schlagzeilen, «Was Vladimir Putin von der Welt will» steht da.

18 Uhr. Kapp regelt die Lautstärke für Scheideggers Mikrofon hoch, dann ertönt auch schon das altbekannte Tüt-Tüt-Tüüüt des «Echo»-Signets.

«Radio SRF, Echo der Zeit mit Christina Scheidegger. Das sind unsere Themen vor dem Gipfeltreffen in Alaska.»

Um 18 Uhr nimmt Moderatorin Christina Scheidegger im Studio in Bern die Sendung auf.

SRF/Niklaus Spoerri

So beliebt die Sendung ist, es gibt auch immer wieder Kritik am «Echo der Zeit». Sie sei zu links gefärbt, zu starr, zu top down, nicht zukunftsfähig. Man habe viele Chancen verpasst, findet etwa auch Radiohistoriker Edzard Schade, der sich stark mit der Geschichte der Sendung beschäftigt hat.

«Das ‹Echo› braucht dringend eine neue Form der Moderationsrolle», sagt er. «Das geht weiter als nur die Sendung zu moderieren – man muss auch die gesellschaftlichen Diskurse moderieren.» Dies könne heute zum Beispiel über die Sozialen Medien oder Internetforen geschehen und dann wiederum in die Radiosendung einfliessen. «Leider hat es die SRG bisher verpasst, darin systematisch zu investieren. Dabei muss der Kontakt zum Publikum immer wieder neu wachsen – wenn das nicht passiert, geht die Marke kaputt.»

Einer der kritischen Punkte, die Hörerin Jela Gerber anspricht, ist die Frage nach der politischen Färbung der Sendung. «Ich frage mich: Bin ich selbst zu links, um zu erkennen, dass das ‹Echo› es auch ist? Oder verstehe ich bloss die andere Seite zu wenig?» Ganz grundsätzlich wünsche sie sich mehr Dialog zwischen verschiedenen Standpunkten.

«In der direkten Demokratie, wie wir sie leben, hat das eine grosse Wichtigkeit», sagt sie. «Anders können wir uns keine Meinung bilden.»

Der ehemalige Redaktionsleiter Casper Selg hält die Aussage, das «Echo der Zeit» sei zu links gefärbt, für absurd: «Es ist allenfalls die Themenwahl, die immer wieder zu diesem Vorwurf geführt hat», sagt er. «Gewisse Leute wollten nie, dass wir zum Beispiel über den Klimawandel und dessen mögliche Ursachen reden. Wann immer über ein solches Thema berichtet wurde und wird, egal wie ausgewogen, heisst es sofort, das sei linkes Radio.» Überhaupt sei es falsch, immer eine ausgewogene oder neutrale Berichterstattung zu fordern: «Wenn wir, um ein extremes Beispiel zu nennen, zwei Gäste in einer Diskussionsrunde haben, die davon ausgehen, die Erde sei rund, dann bräuchten wir für die Ausgewogenheit auch zwei Leute, die sagen, sie sei flach. Diese Leute gibt es. Das ist aber nicht sachgerecht. Berichterstattung muss sachgerecht und fair sein.» Der aktuelle Redaktionsleiter, Matthias Kündig, pflichtet ihm bei: «Die Kritik, das ‹Echo› sei zu links, ist so alt wie die Sendung selbst», sagt er. «Dabei handelt es sich um einen generellen Vorwurf an die Medien. Die Sendung ist aber sehr ausgeglichen.»

Die verlässliche Information – ein zunehmend knappes Gut

Veränderungen holen das «Echo der Zeit» nur langsam ein. Das kann zuweilen auch frustrierend sein für Redaktor:innen, die gerne mal an der Struktur rütteln würden.

Dennoch ist sich Redaktionsleiter Matthias Kündig sicher, dass das «Echo» zukunftsfähig ist: «Dass man sich auf Informationen verlassen kann, wird zunehmend ein knappes Gut», sagt er. «Das ‹Echo› setzt dem etwas entgegen.» Und auch Edzard Schade räumt ein: «Das ‹Echo der Zeit› war immer nah an den Bedürfnissen der Menschen dran.» Das sehe man gut am Beispiel des Kirschenernte-Beitrags: Aus heutiger Sicht mag es albern erscheinen, ein Rezept in einer Politsendung zu bringen – aber damals herrschte Mangelwirtschaft. Günstige Rezepte waren für die Bevölkerung äusserst relevant.

Mittlerweile ist es 18.45 Uhr, die Sendung ist vorbei. Moderatorin Christina Scheidegger packt ihre Trinkflasche ein, schultert ihren Rucksack und winkt ihrer Kollegin Zita Affentranger beim Hinausgehen zu. Während im Radiostudio in Bern die Lichter ausgehen, dreht sich die Erde weiter. Das «Echo der Zeit» wird am nächsten Abend darüber berichten. Jela Gerber wird es sich am Morgen danach anhören. Und so tut das «Echo» tut genau, was sein Name verspricht: Es hallt nach. Und dies noch lange nachdem das aktuelle Weltgeschehen bereits weiter gerast ist.

Noemi Harnickell, August 2025